De l’écomusée aux compagnons d’Emmaüs : l’idée de « dépôt de fouilles anthropologiques »

Ce texte propose un point sur les écoles de muséologie ayant influencé le mouvement des écomusées et musées de société. Nous évoquons ensuite les collections de l'écomusée d'Alsace, un temps (révolu) autoreprésentation d'une population à travers un grand nombre de dons spontanés d'objets. L'ampleur et les circonstances de ces dons nous conduisent à nous interroger si le musée est encore l'espace sacré par excellence dans lequel des célébrants, par objets interposés, orchestrent ou manipulent les rapports entre le visible et l'invisible. Une incursion à Emmaüs montre que dans d'autres espaces, plus éloignés du pouvoir, l'objet et l'immatériel qui lui est attaché sont indissociables, dès lorsqu'ils sont en mouvement dans une chaîne de dons et obligations morales.

Les « Assises de l'ethnologie et de l'anthropologie en France » , tenues à Paris en décembre 2007, ont été précédées de tables-rondes dont l'une intitulée « Les musées d'ethnologie et la pratique de l'ethnologie aujourd'hui ». L'exposé de cadrage des débats pose le problème de la relation entre les musées à vocation ethnologique et les ethnologues, et demande « qu'est ce qu'un musée sans recherche ? un dépôt d'œuvres anciennes mortes. Un musée aujourd'hui n'est rien sans de nouvelles investigations sur des terrains en forte évolution », notamment les « thèmes non abordés dans le passé, par exemple dans les sociétés urbaines et industrialisées, y compris la nôtre ». Le questionnement ne vise pas les musées provinciaux comme l'écomusée d'Alsace (ancienne version) mais les institutions phare de la capitale, celles qui sont « closes » et la nouvelle, dans leur rapport à « l'ethnologue aujourd'hui, en principe immergé dans le sujet de son étude, sur la longue durée, etc., lorsqu'il travaille des sociétés de plus en plus urbanisées et quel est son rapport à ces musées qui, au moins dans le passé, ont été censés témoigner matériellement sur leurs thèmes d'études » (Assises 2007). Sous les feux de la rampe de l'actualité parisienne, on a oublié de mentionner que la plupart des écomusées, et l'écomusée d'Alsace en a donné l'illustration à grande échelle, se sont employés durant deux décennies à intégrer des objets témoins des transformations culturelles en cours dans leurs collections. Mais la notion de collection est-elle encore réellement pertinente, appliquée aux realia contemporains, telles que définies par André Chastel : des "réalités matérielles permettant de suivre au plus modeste niveau l'évolution des sociétés" (Fabre 2000)?

Ce papier pose l'hypothèse qu'à côté des lieux consacrés que sont les musées, l'objet témoin des transformations de son temps se met en scène ailleurs. Des logiques de sélection et d'exposition n'obéissant pas aux seules lois du marché sont à l'œuvre, prenant en compte des dimensions affectives, mémorielles, sémiophoriques de l'objet. Dans les lieux des Compagnons d'Emmaüs, il y a bien un public immergé dans une scénographie, dont il est coacteur, mettant en tension les « choses qui peuvent encore servir » et les choses qui ne sont pas utiles autrement en ce qu'elles rappellent, entre autres, au spectateur son propre temps passé. Cette hypothèse n'est pas provocation, mais amorce d'un travail que nous voudrions mener en prenant en compte dons et contre-dons : car il semblerait que lorsque l'on offre des objets à un écomusée, en son temps à l'écomusée d'Alsace, ou à Emmaüs, les intentions et le rituel méritent d'être comparés.

les collections mobilières de l'écomusée d'Alsace

Les collections mobilières de l'écomusée étaient, est-il besoin de le dire, inventoriées sur des fiches manuelles, classées par ordre d'entrée chronologique des objets. La fiche comportait les indications usuelles : dénomination de l'objet, coordonnées du donateur, dimensions, usages, lieu de mise en réserve ou exposition. A mon départ de l'écomusée, 8000 fiches étaient ainsi établies, mais ce chiffre ne rend pas compte de l'énormité du fonds. D'une part une même cote d'inventaire pouvait recouvrir plusieurs centaines d'objets, lorsqu'il s'agissait d'un ensemble de provenance et de fonction homogène, par exemple un établissement artisanal, un atelier d'usine. D'autre part l'encombrement de ces objets pouvait être conséquent, lorsqu'il s'agissait de machines industrielles, camions, tracteurs, bâtiments démontés. Environ 4000 m2 d'espaces couverts et clos étaient affectés aux seules réserves, dans des conditions techniques loin d'être idéales. Ce fonds a été constitué en trois étapes. La première, de 1970 à 1985, était une collection sélective en phase avec la première génération du projet de l'écomusée. On peut la décrire comme une collection sélective, à programme d'arts et traditions populaires au sens habituel, des objets pour la plupart réalisés artisanalement et relevant de ce que l'on dénommait la « culture matérielle ». La seconde génération, de 1985 à 1995, forme la partie la plus importante et est non sélective, alimentée par des dons spontanés de la population, dont fort peu ont été refusés. La troisième génération de 1995 à 2005 correspond à une phase où les réserves étaient déjà fort encombrées et où les moyens techniques d'accepter les dons ont été limités. Aussi, cette troisième période combine des dons, de plus en plus souvent acceptés sous condition que le donateur les apporte lui-même à l'écomusée, des acquisitions onéreuses sur programme de collecte (par exemple l'art forain). Nous n'évoquerons ici que les objets donnés, leur statut, les intentions des donateurs et leur impact sur l'évolution de l'écomusée. En effet, le parti adopté par le musée assez peu après son ouverture au public a été d'épouser le regard des visiteurs sur leur propre histoire, et d'en faire un principe constitutif des collections. Selon ce principe, on a considéré que l'intention du donateur, se liens affectifs et mémoriaux avec l'objet, la valeur de représentation collective dont il l'investit, sont par eux-mêmes des critères anthropologiques primant, dans notre entreprise, sur les typologies fonctionnelles ou les critères de « représentativité » ou d'exemplarité.

L'évolution des idées sur le sens de l'objet, de la collection et de leur mise en espace

Nos premières collectes et ambitions de mise en espace des collections, avant la création de l'écomusée, étaient influencées par le Musée national des arts et traditions populaires ; il ne nous faisait pas oublier la chaleur « par accumulation » des vieux musées, le musée historique de Mulhouse, le Musée alsacien de Strasbourg avant leurs rénovations. Nous devons remonter aux pères, pour comprendre quelles ont été les références de nos choix, repérer là où nous avons étés portés par un mouvement général et là où empiriquement, nous nous sommes construit nos propres cadres conceptuels. L'empreinte première est imprimée par André Leroi-Gourhan (1943) lorsqu'il analyse la fabrication des objets en prenant en compte « un aspect de la vie, celui du choix inévitable et limité que le milieu propose à la matière vivante ». L'étude technomorphologique se fait par trois entrées :

les moyens élémentaires

les forces

les états de la matière

Dans la pensée et la méthode d'André Leroi-Gourhan, pas d'a priori sur une civilisation donnée –ainsi son périmètre historique et politique-, mais une étude des faits ; un exemple, le tour de potier, qu'il rattache à un ensemble technique, détenant le principe de la roue, et en mesure d'acquérir s'il en éprouve le besoin et si le milieu le permet ,le char, le rouet, le tour à bois, le moulin etc. Pour contourner le piège des jugements de valeur, Leroi-Gourhan classe ces ensembles par états socioéconomiques :

préartisanal

protoartisanal

artisanal isolé

artisanal groupé

industriel

étant entendu qu'une culture donnée peut être classée, pour tel aspect de sa vie matérielle ou tel autre, dans des états différents. Les travaux de Leroi-Gourhan influencèrent les vitrines de la galerie d'études du Musée national des arts et traditions populaires (1972), œuvre de Georges-Henri Rivière (Gorgus 2003) qui représentaient à mon point de vue un idéal de la muséographie, dont la scénographie « totalisante » de l'écomusée m'éloigna plus tard.

Le même Musée national des arts et traditions populaires réalise une série de protocoles de description de objets : une cruche sera définie par sa morphologie –col étroit, col large- mais aussi par son mouvement : par exemple le mode de préhension, ce qui représente une tentative d'objectivation dépassant des critères purement formels, susceptibles de susciter des appréciations d'ordre esthétique. A vrai dire, on n'a pas inventé de système plus confortable pour analyser et classer des objets, du moins les objets relevant pour l'essentiel de civilisations dites traditionnelles.

Les exemples des systèmes descriptifs des objets mis au point par le MNATP nous montrent que les outils théoriques et pratiques ne manquent pas. Utiliser typologies et systèmes sans les critiquer c'est, malheureusement, souvent assujettir l'objet à une thèse préconstruite. Le plus gênant étant que dans un acharnement taxinomique, la thèse peut conduire à sélectionner l'objet, dans le programme de collecte, selon une qualification de chaînon manquant. Certes, si « les grandes classifications se font bien avant qu'une science soit complètement exploitée », il n'en reste pas moins que le sens de l'objet est évolutif et que les objectifs de transmission de connaissances assumées aujourd'hui à une collection de musée ne peuvent qu'être actualisés au mieux de la demande sociale, et en conséquence, collectés et interrogés avec un outillage enrichi. L'expérimentation y remplit un rôle majeur, nous y avons recouru sans cesse sous la forme d'archéologie expérimentale pour éclairer des problématiques comme le chauffage domestique, la cuisson des poteries, la réduction du minerai de fer, partout où une interface entre archéologie et ethnographie devait être construite. Mais c'est vrai aussi d'objets et de machines usuels récents, où les écarts entre les témoignages de leurs utilisateurs premiers et la réalité peuvent s'avérer conséquents.

Nous n'avons pas mis fondamentalement en cause les systèmes de classifications, qui sont un outil ; nous avons plus simplement mené des expériences, souvent involontaires au départ, qui ne font pas proposition de méthode, mais peuvent enrichir le processus de collecte d'objets, donnant un peu plus de substance humaine aux postures scientifiques habituelles, et non discutées ici.

Nous nous intéresserons dans cette relation, notamment, à la façon dont un objet est extrait d'un milieu pour être implanté dans celui de l'écomusée :

le milieu d'extraction étant celui des usages –y compris sacré, par exemple les objets de piété domestique- et des représentations dans la sphère privée (par exemple le portait souvenir ou les effets personnels d'un proche disparu)

le milieu de réimplantation étant la collection privée ou publique, voire des assemblages ou combinaisons d'objets qui ne prétendent pas au statut de collection, mais sont déjà de l'ordre de la mise en scène.

Nous tenterons, par l'observation, de discerner la place des affects dans la migration des objets. Nous nous poserons la question de l'intérêt d'une traçabilité affective de l'objet, de repérer si son changement de milieu est une rupture définitive, ou si des éléments de continuité restent attachés à l'objet quelle que soit sa migration.

Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il n'est pas inutile de procéder à une rapide mise en correspondance des théories sur l'objet en collection d'une part, en muséographie d'autre part, avec nos pratiques.

La collection, d'abord, puisque c'est elle qui fonde l'idée et la matérialité du musée. Khrizstof Pomian a étudié l'histoire de la constitution des collections –et du nouveau statut conféré à l'objet par son entrée en collection- en tant que fait anthropologique (Pomian, 1987). Cet aspect anthropohistorique ne nous intéresse pas directement ici, sinon pour nous laisser troubler par l'actualité du titre de cet ouvrage de 1565 :

« Inscriptions ou titres du théâtre immense comportant toute la matière de l'univers et des images extraordinaires si bien qu'il peut à juste titre être appelé aussi réserve des objets fabriqués avec art et merveilleux ainsi que de tout trésor rare, qu'on a décidé de réunir tous ensemble dans ce théâtre afin qu'en les regardant et les manipulant fréquemment on puisse acquérir rapidement, facilement et sûrement une connaissance singulière des choses et une sagesse admirable » (Desvallées et Mairesse 2005)

Relativement silencieuse au sein de l'institution muséale, l'ethnologie nous conduirait-elle à faire renaître sous une forme nouvelle le principe du cabinet de curiosités, répondant ainsi à une « aspiration à réunir la matière de l'univers » ? Les manifestations présentes de cette quête anxieuse ne manquent pas, nous en avons déjà donné l'exemple du « sentiment de dissolution du monde rendant impossible de relier les choses entre elles » invoqué par l'ethnologue du proche Pascal Dibie. Pour notre part, nous y avons répondu en recourant à la "narration utopique" (Duvignaud 1968) plaçant les faits et objets recueillis dans un ensemble cohérent : démarche s'appliquant à l'exploitation, la mise en exposition et en réflexion des résultats de la recherche. Encore faut-il qu'il y ait recherche, définie dans son champ épistémologique et ses applications. Si le travail de l'écomusée d'Alsace s'est déroulé « sous bulle », avec très peu de liens avec la recherche universitaire, il ne s' inscrit pas moins dans le sillage d'une tradition, celle de l'« histoire totale » de Fernand Braudel, issue de l'histoire quantitative des Annales. André Chastel y fera entrer les objets en définissant les « realia » réalités matérielles permettant de suivre au plus modeste niveau l'évolution des sociétés, restituant une « totalité synchronique » (Fabre, 2000). Isac Chiva écrivit la suite de l'histoire. Qualifié d' « inventeur de la multidisciplinarité », il aspirait à la coopération des ethnologues et des géographes, et c'est bien cette voie qui fut empruntée à l'écomusée d'Alsace, dans un « empirisme triomphant » selon les propres termes –et c'était un compliment- d'Isac Chiva à l'égard de notre travail. On connaît la place que prit Isac Chiva dans la légitimation du « patrimoine ethnologique » dès 1979, dans sa prise en compte par l'administration de la culture dès cette « Année du patrimoine » (1980) qui vit la création d'une direction du patrimoine. Au sein de cette dernière, Isac Chiva animera la « Mission du patrimoine ethnologique », espérant que le rapprochement du patrimoine ethnologique de la sphère du patrimoine « administré » fera évoluer, « de l'intérieur », les politiques de protection qui selon lui pouvaient être méthodologiquement fondées par une connaissance ethnologique préalable. Celle-ci, en identifiant des typologies complexes, morphologiques, écologiques, fonctionnelles et sociales, donne légitimité à un échantillonnage raisonné des ensembles à protéger (Fabre 2000). Cette réflexion portant sur l'architecture vernaculaire peut tout aussi bien s'appliquer aux objets mobiliers muséifiés, dont il est utile ici de rappeler ici quelques définitions.

Dans son remarquable ouvrage « Vie d'un musée 1937-2005 » dédié au Musée national des arts et traditions populaires, Martine Ségalen rappelle les idées dont l'écomusée d'Alsace fut, indirectement, un des héritiers :« Les années 1960 marquent l'apogée de la doctrine de l'objet conçu comme « témoin », théorisée par le fondateur du musée de Neuchâtel en Suisse ; Jean Gabus. Selon ces principes, l'objet est témoin du milieu (on parle par exemple de la civilisation du maïs ») , témoin du niveau de technique, de l'organisation sociale, de l'économie, de la religion et du rituel, de l'art local, de la cosmogonie etc. L'objet porte un très lourd fardeau, il est un coffre-fort qui recèle les secrets de la société et le rôle du conservateur est de le faire parler : « la collecte d'objets n'est pas seulement ethnographie matérielle », dans le sens restrictif du terme, histoire, documents ou références. C'est également un cheminement vers une totale incorporation à ce lieu éternel, cette « haute demeure » (Platon) qu'est le théâtre de l'espèce humaine. C'est un univers où rien ne sépare plus les êtres des choses. Ne pourrions-nous, au musée, tenter de le dire ? »(Ségalen 2005)

La reconnaissance d'une valeur de témoignage d'une civilisation à l'objet allait, suivant le concept des realia, conduire à l'entrée en collection et en muséification des nouveaux patrimoines, dans cette étape que Krystof Pomian définit en tant que « muséologie de la rupture » : « …chaque stade du développement culturel résulte d'une rupture entre le présent et le passé qui fait que les objets allant de soi deviennent contestables avant de disparaître de la circulation, de passer du visible à l'invisible pour être récupérés bien plus tard avec des fonctions et des finalités différentes, celle des intermédiaires entre le passé et l'avenir. Il se peut que le rythme accéléré de la constitution du patrimoine culturel, depuis une trentaine d'années et son caractère tout englobant témoignent qu'un changement radical est en cours du mode de vie humain sur la terre, qu'une rupture est en train de s'instaurer entre notre présent et le passé –rupture dont nous ne mesurons encore ni la profondeur ni la portée » (Barroso et Vaillant 1993)

La muséologie de la rupture libère l'objet des critères esthétiques et d'usage passé qui présidaient à la constitution et à la présentation courante des collections d'arts et traditions populaires, comme l'exprime en 1987 Jacques Hainard : « Raconter une histoire avec un début ou une fin, troubler l'harmonie, susciter l'esprit critique, provoquer l'émotion dans la compréhension et la découverte de sens nouveaux, définissent pour moi quelques paramètres de ce que signifie exposition. Dès lors, l'objet précieux ou banal peut être soumis à une lecture autre, à un questionnement qui donne du sens en l'inscrivant dans un univers autre que celui qui oppose le beau à la laideur, l'art à ce qui ne l'est pas » (Desvallées et Mairesse 2005).

Le bât blesse lorsque le professionnel revendique pour lui seul, parce qu'il a les mots pour le dire, la faculté et le pouvoir de bousculer les représentations en instaurant un récit qui modifie les critères convenus et qualitatifs d'appréciation de l'objet. Nombre d' « inspirés des bords des routes », praticiens de ce que l'on préfèrera nommer ici « art indiscipliné », moins connoté qu' « art brut », élaborent avec des objets des récits, n'ayant cure du statut de ces objets : vieux, neufs, recréés par l'artiste lui-même et bien sur sûr toutes sortes de combinaisons dans un même objet. Il serait trop court d'y voir une forme populaire de muséographie par imitation du modèle savant. A l'écomusée d'Alsace, nous avions ainsi recueilli en 1991 le Musée de la Doller d'André Bindler. Cette œuvre, étendue, organisait les objets selon un programme non verbalisé par son initiateur, mais évident au premier regard, dont les sections étaient par exemple, les valeurs -la Patrie, la Liberté, la Mère, le courage-, la vie quotidienne dans sa vallée, le dessein du Créateur qui voulut un monde tournant rond, etc. Sur un autre plan, l'ensemble de l'œuvre était un témoignage intime sur le regard que pouvait porter sur la France et sur l'Allemagne un alsacien né autour de 1920 et comme pouvait le percevoir un muséographe alsacien en 1993 : « Aux antipodes de l'esthétisme conventionnel et convenu, l'oeuvre d'André Bindler était aussi dérangeante : elle obligeait les acteurs du musée, bénévoles, salariés, ses visiteurs, à se poser des questions sur ce qui fait patrimoine, et quels sont les obligations d'un musée comme le nôtre face à des non-patrimoines au sens des élites : car si l'art dit « brut » était intégré au marché, et avait ses spécialistes reconnus, il n'en restait pas moins qu'y compris -et surtout -dans le milieu des autorités culturelles et muséales nous rencontrâmes un véritable tir de barrage ; j'y entendis même parler d'art dégénéré, on a du mal à le croire.

Au-delà de cette provocation à réflexion sur le sens de l'entreprise muséale, au-delà de la valeur artistique et ethnographique de l'œuvre et de l'obligation de conservation qui en résultait, le travail d'André Bindler m'intéressait pour des raisons encore plus fondamentales.

Jusqu'alors, le muséographe que j'étais donnait sens aux objets en les combinant et en les organisant par un discours, coincé dans les mailles d'un étroit filet : ma propre subjectivité, mes tropismes et mes phobies, l'adhésion ou pas de mon environnement à tels concepts, l'anticipation toujours hasardeuse de l'accueil réservé par le public à des approches nouvelles. André Bindler était le premier qui nous donnait la possibilité de faire parler un alsacien directement à des millions de visiteurs, dans une langue universelle, sans être passé par les filtres de l'ordonnancement muséographié. Le scénario d'André Bindler était parfait, il suffisait de transférer les objets en respectant leurs logiques de regroupement, qui étaient assez évidentes en dépit du laconisme de leur auteur. »

Sur un autre registre, on ne manque pas non plus d'exemples de restaurants dans lesquels l'accumulation d'objets usuels anciens n'est pas affaire de décoration et de folklorisation du cadre aux seules fins de proposer aux touristes un cadre conforme à la propagande du marketing: on y observe une rigueur d'accrochage au service d'un récit, que les restaurateurs mettent volontiers en paroles dès lors qu'un hôte manifeste de l'intérêt. Un exemple particulièrement réussi en est visible au restaurant de la Petite Venise à Colmar et lorsque l'on interroge le patron, la réponse est sans équivoque : il veut montrer à ses hôtes l'invisible, ce que les gens ne voient pas en déambulant devant les façades restaurées des maisons muettes de son quartier sauvegardé.

Figures 1,2,3: le restaurant "La Petite Venise" à Colmar et sa scénographie (2008)

On ne fera ici que mention des musées de collectionneurs, ou plutôt musées d'auteur, dont l'exemple le plus abouti est le Musée rural des arts populaires à Laduz dans l'Yonne, né de la passion de deux artistes, Jacqueline et Raymond Humbert. Les auteurs distinguent l'art populaire « art de la vie journalière, du labeur à la fête » et l' art insolite, « œuvre d'autodidactes en marge des conventions ». Les objets relevant des deux catégories qu'ils ont définies forment un fond cohérent de par le goût des auteurs de ce musée privé. On en retiendra en particulier l'absence d'une hiérarchie de valeurs qui serait fondée sur l' « authenticité » des objets en tant que témoins datés d'un âge d'or de créativité populaire. L'étendue et l'acuité du regard de Jacqueline et Raymond Humbert transgressent les genres, les conventions et les époques. Il est particulièrement intéressant de voir comment le regard du collectionneur Raymond Humbert, objectivé par la composition des vitrines, s'exprime une seconde fois à travers sa propre production picturale , ainsi une série d'ossuaires et de vanités (1990) qui dérive des terrines-sarcophages à lapins en terre cuite traditionnelle du centre de la France (Chabert et al. 2007) et instaure ainsi un récit distinct de la présentation matérielle des objets.

Figure 4: Musée rural des arts populaires de Laduz : deux terrines à lapin

Figure 5: « Terrines au cheval noir », Raymond Humbert (1990)

Il n'était peut être pas inutile de rappeler que distinctement de la patrimonialisation, la muséologie de la rupture n'est pas le seul apanage des professionnels. Revendiquant ou non l'appellation de musée, des profanes ont réalisé des espaces narratifs, ouverts au public, qui font réfléchir sur le couple objet/récit. S'il appartient aux muséologues de théoriser la « muséalité », relation spécifique entre l'homme et la réalité, définie ainsi en 1980, ils ne peuvent l'observer dans les seules enceintes consacrées : « La muséologie est une science qui examine le rapport spécifique de l'homme avec la réalité et consiste dans la collection et la conservation, consciente et systématique, et dans l'utilisation scientifique, culturelle et éducative d'objets inanimés, matériels, mobiles (surtout tridimensionnels) qui documentent le développement de la nature et de la société (…) le musée est une institution qui applique et réalise le rapport spécifique homme-réalité »(Gregorova 1980 in Desvallées et Mairesse 2005). « Cette relation spécifique de l'homme à la réalité est appelée la muséalité. Cela signifie que l'homme identifie, évalue, sélectionne, étudie et préserve des objets de son monde comme témoins de faits particuliers et tente de les communiquer à ses proches, autant qu'à la postérité » (Waïdacher 1996 in Desvallées et Mairesse 2005)

Ces paroles de professionnels font percevoir le mouvement alors en cours de muséification d'objets quotidiens contemporains, non patrimonialisés au sens qu'ils ne sont pas construits socialement en tant que contributeurs à la représentation identitaire d'un groupe sociospatial, nuance étant apportée plus haut par le rappel du génie individuel de certains « inspirés des bords des routes », patrons de cafés-restaurants ou autres narrateurs.

Les écomusées (1972), renommés sans succès durable –auprès du public- « musées de société » (1991) ont certes participé à la sacralisation d'objets symboliques de l'identité revendiquée par des groupes, territoriaux, générationnels, professionnels etc., épousant ainsi, voire s'appropriant, un mouvement sociétal de fond. Ils ont aussi muséifié des objets ne relevant pas initialement de ces catégories socialement admises de patrimoine, faisant ainsi leur travail d'ethnologue, et là aussi il convient de tempérer des appréciations qui ne tiennent pas compte de la diversité du terrain. Avec toute l'estime que nous portons à Christian Bromberger qui ne nous en voudra pas de proposer une nuance à ses travaux, citons le : « La France moderne s'est largement construite contre les peuples –au sens germanique ou stalinien du terme-, contre les particularismes qui fondaient alors l'idée de nation. Ce paradigme(…) a eu des effets de défense des sites et du patrimoine(…) tendances localistes et affirmations identitaires (qui) se renforcent, se diversifient et s'infléchissent dans la décennie 1980(…)Ces aspirations diverses, cette fragmentation sociale, ce souci de témoigner de sa spécificité et d' « agir localement » se sont traduits par un pullulement d'initiatives ethnographiques(…) ». Après avoir noté l'effet positif de ce « pullulement » pour l'ethnologie, Christian Bromberger constate : « Parallèlement ce brouillamini d'initiatives contribue à dissoudre les repères méthodologiques et théoriques de l'ethnologie, à focaliser l'attention sur des objets bien spécifiques et, partant, à en négliger d'autres, tout aussi cruciaux pour la compréhension de nos société, à conférer un excès de substance à la notion même d'identité qui servait de gonfalon à la plupart des ces entreprises. »(Bromberger 1996)

Lorsque l'on prend en compte l'effort constant de l'écomusée d'Alsace à combattre –tout en les reconnaissant comme faits culturels à part entière- les constructions partiales qu'induisaient la sélectivité identariste des faits et des objets, on admettra qu'il n'est pas excessif de juger le propos généralisateur cité comme un peu excessif : l'écomusée d'Alsace était l'un des principaux musées d'ethnologie en France, si l'on veut bien lui reconnaître post mortem cette qualité, et en tous cas le plus visible des écomusées. Nous ne voudrions pas que l'apport de cette nuance réduise l'apport du professionnel du musée –nous parlons pro domo- à une sorte d'ajustement des auto-représentations identitaires spontanées, par le biais d'un comblement des blancs et des silences ; ou que cette contribution savante se limiterait à souligner les « creux » des représentations identitaires, dans une démarche d'objectivation d'une supposée subjectivité patrimoniale populaire.

Dans les choix de collection, au regard des nécessaires exigences de compréhension de notre société rappelées par Christian Bromberger, bien des professionnels non plus ne parviennent pas à prendre de la distance par rapport aux représentations consensuelles. D'autres, l'écomusée d'Alsace en a été, ont frôlé les limites de la provocation calculée. Une exposition de plein air, réalisée à l'entrée du musée, proposait un parcours diachronique sur l'eau domestique et domestiquée, qui montrait les étapes successives d'acquisition de l'eau domestique : puits extérieurs, puits intérieur, eau du réseau public, eau chaude et eau froide. Ce parcours s'achevait par une métaphore d'une pénurie d'eau à venir, sous la forme d'un jardin de bidets remplis de géraniums, à l'instar des puits publics inutiles et asséchés de nos villages. La mise en scène de ces objets contemporains, ne manquait pas de faire réagir vivement certains visiteurs, et pas seulement en raison de leur vulgarité, ce qui nous donnait une excellente occasion de discuter avec eux du sens des collections du musée.

Cette irruption de l'objet quotidien contemporain dans l'exposition et conséquemment en collection, avant même qu'il ait perdu sa valeur courante d'usage, permet de sauter par-dessus l'étape de la reconnaissance patrimoniale, et ménage au responsable du musée un espace d'autonomie de choix. Citons à nouveau Jacques Hainard :« Nous devons constamment créer de la distance, nous interroger sur le pourquoi et le comment de la collection, de l'objet, de son statut, à la manière des travaux, pour moi stimulants, d'un K. Pomian, car nous fonctionnons –et il faut le dire- avec des schémas culturels prégnants, le beau, la vérité, la science, le scientifique, et nous nous retrouvons constamment dans les ornières culturelles qui nous masquent la vraie réalité et pénalisent nos activités. Ce n'est qu'en 1985, après avoir réalisé quatre expositions en mélangeant à dessein des objets de la quotidienneté d'ici avec ceux de l'ethnographie dite classique , que nous avons décidé de conserver les premiers en leur faisant subir le même traitement muséographique que les autres. Avant, nous jetions les objets de notre culture quotidienne car ils n'avaient pas dans notre jugement de valeur droit de cité dans notre musée. Depuis 1985, nous avons ouvert une section qui reçoit tous les objets présentés dans nos expositions, quel que soit leur statut»

Cette option de muséification d'objets non érigés en patrimoine par le corps social s'inscrit dans la conception d'un musée qui provoque, qui suscite la réflexion, toujours selon Jacques Hainard: « Exposer dans un musée classique, dans un décor aseptisé, les sabots, les bahuts, les robes, les outils aratoires, n'a pas grand sens si ce n'est d'organiser la nostalgie. Mais s'il peut rester amuseur public, le conservateur doit stimuler la réflexion critique en disant ce qu'il fait, pourquoi il le fait et c'est à ce prix là que les musées de sabots peuvent devenir opératoires, efficaces, emblématiques .

Utopiquement parlant, il faudrait que le visiteur sorte de l'exposition en se disant que finalement, a priori, il n'y a pas de différence entre un Gauguin et un sabot, voire un moule à gaufre, même je suis convaincu que la hiérarchie des valeurs doit être présente, étant entendu que Mozart n'est pas Johnny Haliday » (Barroso et Vaillant 1993).

On a peut-être exagéré la nouveauté de cette irruption du profane, par objets non patrimoniaux interposés, dans l'espace sacré du musée. Au début des années 1980 –et peut-être auparavant déjà- les musées anglais, lorsqu'ils faisaient entrer en collection les planches à laver de la dernière lavandière du village, couraient au plus vite à la grande surface d'électro-ménager la plus proche pour acquérir simultanément le modèle le plus populaire de machine à laver dernier cri ; cela pas nécessairement dans le but de le faire entrer immédiatement en exposition, mais d'enrichir les collections du musée pour le futur. Nous avons dû reste amorcé un début de collection en collaboration avec un groupe commercial d'appareils électroménagers, qui sélectionnait pour nous parmi les vieux équipements dont il débarrassait ses clients, les modèles qui étaient représentatifs d'une époque.

Ainsi, la muséologie de la rupture est venue instaurer de nouveaux critères de constitution ou d'élargissement des collections, qui paraissent reléguer les choix esthétiques –et ses éventuelles légitimations techno-morphologiques- au second plan. Dans les expositions, la réflexion critique du visiteur est provoquée par des combinaisons inattendues, objectivées par le professionnel. Cette objectivation nettoierait les objets et leur mise en scène traditionnelle de leur charge nostalgique. En stigmatisant la nostalgie, poussé en cela par un environnement sociopolitique peinant à concevoir l'utilité sociale des musées, le professionnel instaure bien malgré lui une nouvelle frontière entre le savoir et le public. Il se ligote lui-même de nouvelles et inutiles contraintes, dont il peut être tenté de se libérer par une surenchère médiatique qui lui vaudra reconnaissance dans des sphères élitistes, au détriment sans doute de la réussite d'un nouveau rendez-vous entre les musées et leur public. Il est possible qu'ainsi, la muséologie de la rupture, tout en rénovant le propos du musée dans un face-à-face avec les musées d'art, ait aussi et à son corps défendant, perpétué ces anciens comportements corporatistes dont Kenneth Hudson disait qu'ils étaient un « complot contre la démocratie ».

On peut comprendre les motifs de la suspicion de l'économie libérale et de consommation envers les sentiments nostalgiques. Pour notre part, la nostalgie est un fait anthropologique. Sur un autre plan, sa prise en compte par le musée est justifiée par le respect dû aux sentiments d'une partie du public . Ces sentiments, refusons les clichés, ne sont pas nécessairement liés au refus et à la peur du changement, au rejet de l'entrée dans l'espace social de nouvelles générations et de cultures d'ailleurs. Aussi,quelle serait la légitimité du professionnel à être arrogant ou condescendant ? La nostalgie peut, doit sans doute, être traitée comme objet d'étude distancié relevant du domaine des faits ; cela n'exclut pas un autre plan, tendre et sensible, de l'ordre de l'empathie envers le visiteur. En tous les cas, les musées –et l'écomusée d'Alsace n'y a pas échappé- se sont par trop auto-flagellés, par trop dédouanés du procès en nostalgisme.

L' « âme » des objets est trop souvent invoquée par les visiteurs pour que le professionnel du musée – permettons nous la paraphrase « le conservateur d'objets a-t-il une âme ? »- n'accepte pas, à l'instar de l'ethnologue du proche, d'assumer sa subjectivité. L'instauration de la juste distance, pas trop près, pas trop haut non plus, se réalise par approximations personnelles successives et frottement quotidien des responsables du musée et des visiteurs.

Des pionniers se sont essayés à la subjectivité pleinement assumée, ainsi Peter Schirmbeck avec qui j'eus la faveur de coopérer lorsque nous réfléchissons au développement des musées de Mulhouse dans les années 1989-1991. Conservateur au musée de la ville industrielle de Rüsselsheim, un musée pauvre en collections, Schirmbeck s'est fait connaître à la fin des années 1970 et dans la décennie 1980 par l'entrée en force de l'histoire sociale dans les musées historiques. Il a posé un principe d'organisation ternaire des objets, en associant en général un objet, un document iconographique et un texte contemporain de l'un et de l'autre.

Cette combinaison lui permit de démonter avec beaucoup de force l'histoire récente de sa ville et d'éclaircir la brume des mensonges par omission ; par exemple une lettre d'ouvrier mise en rapport avec deux autres objets montrait les implications du nazisme dans la principale industrie de la ville. Schirmbeck a exercé une très grande influence au-delà du champ des musées d'histoire locale. Le musée des transports de Heidenheim, par exemple, présentait des collections de véhicules. On pouvait notamment y voir une roulotte de gitans et différents objets relatifs à la socio économie et à la culture matérielle du voyage. Le seul texte était la reproduction du journal d'un chasseur, notant que ce jour là il avait tué tant de lapins, tant de perdreaux et tant de gitans, dont tant d'enfants.

En 1990, Schirmbeck décide de s'impliquer dans l'histoire en cours. Inquiet pour l'avenir de ses enfants, il monte une exposition en forme de cabinet de curiosités (Schirmbeck 1990). Des objets apparemment hétéroclites, et des objets qu'il a confectionnés lui-même sont posés un peu comme des pictogrammes. Par exemple, un modelage anatomique d'un cerveau est associé à la lettre M, l'initiale de Mensch, l' « homme » en allemand. L'objet et le mot forment la base du triangle, le sommet en est un texte sur la pensée écrit par Sonia, la fille de Schirmbeck âgée de 7 ans. La combinaison ternaire est ici cerveau, homme, pensée ou mieux, conscience. Schirmbeck a ainsi montré qu'une muséographie affective peut revendiquer sa subjectivité, sans pour autant s'égarer dans la sensiblerie ou l'exhibitionnisme. C'est un exemple, et ce n'est que cela, d'itinéraire d'un professionnel décidant de franchir le pas.

Le renouvellement fondamental du sens de la mise en collection en tant que fait anthropologique, est l'œuvre de K. Pomian (1987) posant la théorie du sémiophore. La collection est définie comme une "institution coextensive à l'homme dans le temps et dans l'espace, produit d'un comportement sui generis, qui consiste précisément à former les collections dont le rôle principal, sur lequel se greffent tous les autres, est celui de lien entre l'invisible et le visible".

Du cabinet de curiosités à la collection de couvercles de boîtes de camembert, Pomian constate que le point commun des objets entrant en collection est d'avoir perdu définitivement leur valeur d'usage. Tout se passerait alors "comme si on poursuivait un seul but : amasser des objets pour les exposer au regard". Dès lors le regard est insuffisant, l'on voit n'est qu'une partie de ce qui est. L'invisible se révèle alors, voire se produit, par le langage, dans une opposition entre le monde de la vue et le monde du discours. On peut parler des morts comme s'ils étaient vivants, narrer des évènements passés au présent, décrire le caché comme s'il était apparent, tirer à soi le lointain comme s'il était voisin.

La supériorité de l'invisible au visible est la condition de la médiation de l'invisible par le couple objet-langage : c'est le cas des croyances autant que de la science.

L'objet sans valeur d'usage, exclu du circuit des marchandises, n'est qu'un déchet s'il n'est pas porteur de cette possibilité de rapport à l'invisible. Dans le cas contraire, la chose inutile fait sémiophore, émetteur de signification. Sauf vol ou détournement par exemple dans le marché de l'antiquité, le sémiophore acquiert une valeur, non pas marchande, mais d'échange, proportionnelle à l'efficacité symbolique de l'objet.

Cette notion de valeur d'échange affectée par Pomian à l'objet sémiophore est au centre de la question qui nous occupe ici, puisqu'elle ouvre sur le don. Le don est un principe contributif et d'appartenance, commun aux collections des musées dits de société, et avant eux des musées d'histoire et d'ethnographie locales. Il a pris à l'écomusée une extension considérable jusqu'à déterminer une part essentielle du projet global du musée, non sans paradoxe entre la démocratisation muséale qu'il produit et le renforcement symbolique du pouvoir élitiste du musée. En effet, si l'on suit toujours Pomian, les choses ne sont pas seules à s'ordonner entre utiles et signifiantes. Les activités humaines ont leurs hommes sémiophores, chez qui la réalité charnelle est distincte du sacré ou de l'absolu qu'ils médient. A titre d'exemple, on n'a pas manqué de reprocher à l'actuel président de la République de manquer de vigilance au point que son excès de visibilité vient obérer l'abstraction qu'il est sensé protéger au bénéfice du corps social. On suivra encore Pomian quand il relève qu'historiquement, la constitution de collections ou la création de musées est inhérente à la fonction et au pouvoir de l'homme sémiophore : l'acte de mettre des objets en collection relèverait d'une face cachée et sinon divine, du moins divinatoire du pouvoir ; peut-être par imitation serait-il aussi affaire de rang social plus que de goût.

Ces indices continuent à étayer le discours insistant de la dimension sacrée du musée, successeur de l'église en ce qu'il conserve des objets médiateurs entre le visible et l'invisible, confiés par l'autorité à un célébrant, le conservateur. Notre pratique à l'écomusée d'Alsace nous a fait apporter quelques nuances à la définition quelque peu excessive du musée-cathédrale ; mais notre «cathédrale » et peut être l'écart entre la religion des docteurs et la foi des visiteurs profanes est-il proportionnel au nombre de ces derniers.

Sanctuarisation si l'on veut, religiosité peut-être, concepts en cours de péremption c'est possible ; l'institution cléricale, elle, est toujours active. Pomian a publié ses travaux avant l'avènement du musée du Quai Branly, initialement dénommé Musée des arts premiers, qui nous apporte des éléments allant dans son sens. On y retrouve, peut-être dans un chant du cygne, tous les ingrédients de la dramatisation de l'invisible. Un pouvoir incarné, un tohu-bohu dans les tombes –entendez les collections existantes des musées défunts-, la construction d'un nouveau temple qui éclipse momentanément tous les autres, et enfin la parole énigmatique de son initiateur: « faire dialoguer les cultures par l'entremise de l'art afin de refuser toute hiérarchie entre les peuples ». Parole qui emplit l'immense silence des masses d'objets muets dans la pénombre. A nouveau et toujours encore semble à l'œuvre le « consensus autour de cette manière d'opposer le visible et l'invisible, donc autour de nouvelles hiérarchies sociales » invoqué par Pomian.

Mais la fonction sacrée du musée et de ses objets n'est-elle pas sur le point de s'échapper des murs des institutions dédiées aux productions humaines pour investir d'autres lieux ? Elle paraît s'exprimer, sous une forme assez gaie qui évoquerait une foi populaire, dans les lieux dédiés au monde animal et végétal. Les fois, religieuses ou idéologiques, sont aujourd'hui plutôt démontées, déconstruites, par les musées de sciences humaines. Les sciences naturelles offriraient dès lors un terrain offrant de meilleures garanties d'objectivité et de neutralité, tout en se rapprochant de la notion de Création. Ce regain de sanctuarisation des sciences naturelles se combine à des préoccupations pratiques : l'avenir de la planète, et de chacun, est subordonné à leur connaissance et aux respect des règles qu'elle enseigne; nous serions donc en train d'inventer, devant l'impuissance des modes anciens de transmission culturelle, notre nouvelle cosmogonie. Le professionnel de ces musées là ne serait plus le prêtre d'une religion monothéiste, aux rituels bien encadrés, mais le chaman qui établirait la médiation avec les forces invisibles de la nature. La récente exposition « L'homme et l'animal » à La Villette, est un exemple, d'ailleurs réussi, de cette émergence de nouveaux sémiophores dans le champ d'une muséographie étendue (Despret 2007). Ils se rattachent sans doute à une tendance, qui se manifeste aussi sous le vocable « patrimoine naturel ». Gaëlle Crenn en souligne le paradoxe, « ultime avatar de l'extension continue de la notion de patrimoine depuis son acception domestique originelle –l'héritage du père- aux objets culturels (matériels et immatériels) puis aux objets naturels » (Crenn 2003). Cet auteur cite Mourier : « Si la nature, elle aussi, devient patrimoine, alors s'agit d'un patrimoine pour ainsi dire involontaire –en tout cas on peut se poser la question du légateur : Dieu, une forme de transcendance ? » et Godard « l'application de la catégorie du patrimoine à la nature représente un coup de force : le patrimoine désigne l'archétype du bien approprié. Il s'oppose alors sémantiquement au sauvage, à l'inappropriable. Les êtres de la nature forment la classe d'objets la plus éloignée des caractéristiques attendues pour entrer dans la logique patrimoniale ». Le cas de l'écomusée d'Alsace, qui a collectionné dès avant 1990 des objets vivants, apporte une nuance dans la mesure où ce n'est pas tant la nature qui est muséographiée que le rapport de l'homme à la nature, notamment sous l'aspect des croyances et des rituels, médié par les objets naturels. C'était du moins l'intention.

De quoi se monter en ménage

Visite à l'écomusée d'Alsace, quand je le dirigeais. La rue du Sundgau part de la place noyau du musée, là où se trouvait le plancher de traçage et d'assemblage sur lequel furent restaurées les charpentes des maisons démontées. De part et d'autre de la rue, les pignons alignés et face à face transposent et figent un instantané –paradoxalement vivant grâce à l'exubérance végétale- du Sundgau, tel que nous le découvrîmes en 1971 à Gommersdorf. La maison-forte vient bloquer cette rue et il faut la contourner pour accéder à un deuxième groupe de maisons de Sundgau, qui ne se révèlent ainsi pas du premier coup d'œil. C'est là qu'a été reconstruite en 1988 « la » maison de Gommersdorf, comme une clef qui n'est livrée qu'après que la découverte par le visiteur lui-même de l'issue du labyrinthe. On n'entre pas dans la maison de Gommersdorf par la porte usuelle, sous la galerie en encorbellement rythmée par les courbes et contre-courbes de la balustrade : elle est généralement fermée. Les visiteurs rentrent par l'arrière, via la cuisine où l'on se fraie un chemin entre four à pain et cuisinière, et où souvent règne une joyeuse ambiance autour des apprentissages de cuisson du pain, des gâteaux,des tartes, et où parfois on ouvre la trappe du grand fumoir ménagée dans le plafond. Si l'on franchit tout cela, on parvient dans la Stube, aménagée en salle de café villageois avec ses bancs doubles à dossier central. Au mur, trois portraits anciens d'un couple âgé d'environ une cinquantaine d'années et d'une femme plus jeune, sans doute leur fille. Portraits n'étant pas en relation directe avec l'histoire de la maison. Il y a des moments de grande sérénité dans cette salle, lorsqu'elle est vide et qu'elle n'est éclairée que par le jour déclinant tamisé par les grandes fenêtres d'angle, au vitres losangées serties de plomb. Une de ces fins d'après-midi, une dame fit une très longue station devant chacun de ces tableaux, pendant que faisant mine d'être un visiteur je m'étais installé à une table. J'engageai la conversation et cette dame me dit alors que ses grands-parents étaient là. Elle m'en conta la vie, ce qu'ils étaient et les multiples engagements d'intérêt collectif qu'ils avaient pris dans leur village. Je proposai alors à cette dame que nous travaillions ensemble pour rédiger une notice, et donner à nos visiteurs la possibilité de mettre un nom et une histoire sur ces anonymes, au regard vif et pétillant. « Non, Monsieur » me dit-elle, « ces gens ont suffisamment souffert leur vie durant d'être exposés en faisant du bien aux autres, laissons-les maintenant en paix. Seule moi les connais, et je continuerai à leur rendre visite régulièrement, ils sont bien ici comme ils sont, présents et anonymes ».

Ainsi,la famille donatrice ne s'était pas débarrassée de portraits dont manifestement les maisons d'aujourd'hui n'ont plus l'usage : elle avait offert une nouvelle vie à ses ancêtres, une vie publique protégée cette fois-ci par l'anonymat, un lien aussi actif qu'intime avec leurs descendants vivants.

Figure 6: un des trois portraits de Gommersdorf

Combien de fois cette histoire se répétait-elle pour tant d'objets du musée ? Donnés, extraits de leur contexte, ils étaient réinstallés de ci, de là en fonctions des besoins de la muséographie et, il faut bien l'avouer, à un certain moment plus matériaux que sémiophores traités avec tous les égards résultant de ce statut : nous étions écrasés par la masse d'objets donnés, et les propositions affluaient au quotidien. Elles étaient toutes enregistrées avec précision, plus pour en garder trace que y donner suite, les dépôts étant engorgés et les moyens de collecte et d'inventaire quasiment nuls.

Si je prends l'exemple des dix premiers mois de 1999 par exemple, 197 donateurs se sont adressés à l'écomusée pour lui proposer des objets. C'est une année normale, sans plus. Pour les années 2001 à 2004, la fourchette est comprise entre 239 et 309 donateurs, un même donateur proposant souvent plusieurs objets.

En 1999, il y a de quoi démarrer son installation à la campagne avec tout l'équipement nécessaire : un honnête train de culture, sans problème de pièces détachées car certaines machines sont proposées en plusieurs exemplaires. Commençons avec l'agriculture, donc, puisqu'elle arrive en tête avec 82 objets, dont six tracteurs, 3 charrues, herses et semoirs pour préparer les terrains et semer, après l'épandage du lisier avec la tonne appropriée. Vous êtes parés pour la fenaison et la moisson avec 5 faucheuses, lieuses et presses, les récoltes seront rentrées avec six charrettes. Si une roue venait à lâcher, pas d'inquiétude, vous disposez d'une réserve de roues en bois, cependant non cerclées.

Vous disposez de tout les accessoires d'un paysan qui sait vivre, capable de s'occuper de sa vigne (un sécateur, des hottes et cuveaux), de ses fruits (une grande échelle pour la cueillette) et on vous propose aussi une « machine hydraulique à pistons pour faire du cidre », ainsi qu'une machine à trier les cornichons.

Côté ménage, vous êtes pourvus en cuisinières (4 dont une Goffeney dont la réparation ne posera aucun problème, l'écomusée ayant récupéré le magasin de pièces détachées de cette usine), et tous ce qui est utile à l'élaboration des produits, stérilisateur, écrémeuse, pétrin et four à pain, et leur conservation avec une glacière. Vous disposerez en abondance de pots à grès, vaisselle et lots dans lesquels puiser tel que celui comportant « planche à laver, panier ,tamis, poterie, moule à beurre, gourde militaire, etc. » et certainement dans un autre lot annonçant « 2 pièges à taupes, 1 marteau de tapissier,1 planche à laver » derrière lesquels se cachent d'autres trésors.

Pour l'entretien du linge, votre ménage disposera de 2 machines à laver et 3 lessiveuses, une presse à repasser le linge en fonte, et une machine à coudre.

Pour le linge, vous disposez d'une armoire et d'un coffre, ou parmi les textiles offerts, vous pourrez ranger deux costumes folkloriques d'alsacienne à nœud noir. Le mobilier comprend également des chaises, mais pas de table, et de quoi dormir vous-même –un lit massif de 1,10 m de large, vieux de 50 ans environ-, un berceau, un landau, 3 lits de bébé avec barreaux. Plus tard les enfants pourront aller en classe avec leurs propres bancs d'école.

Vous n'aurez pas froid cet hiver, avec 11 poêles en faïence et deux poêles maçonnés en terre cuite vernissée.

La fin de la vie tranquille qui vous attend à la campagne est prévue : vous disposez déjà du « linceul réalisé par la grand-mère née en 1873 » et de deux pierres tombales, dont l'une en marbre blanc.

Il se peut que l'agriculture ne vous plaise pas tant que cela. Vous pourrez aisément vous reconvertir dans la petite industrie textile, avec 4 métiers à tisser, 2 cardeuses, 2 machines à tricoter dont une de « marque Dubied en fer sans moteur de 1900 » et un peu de matière première, avec des « bobines de fil pour navettes de métier à tisser ».

Vous pouvez aussi vous lancer dans la fabrication des brosses (une table spéciale), l'écriture (« vieille machine à écrire ») et vous charger vous-même de l'édition (2 imprimeries complètes), accorder le piano droit. Ou exercer des métiers plus sérieux, 22 dons vous ayant proposé tout le nécessaire pour vous établir comme forgeron, menuisier, cordonnier, sabotier, cordier, tapissier, relieur.

A vos moment perdus vous pourrez réparer et agrandir vos bâtiments, puisque l'on vous propose des sculptures de la collégiale gothique de Thann, des tuiles dont un lot spécifié comme provenant d'une maison de 1799, des fenêtres, escaliers dont un du XIIIe s. et un à colimaçon d'une hauteur de 7 mètres, des dalles, une canalisation en chêne. Vous pouvez aussi construire une porcherie à 4 stalles, une grange (livrée avec son matériel agricole non compté dans le parc décrit plus haut), un « vieux pigeonnier » et un séchoir à tabac, il ne vous manque finalement que la brasserie, mais vous disposez déjà d'une « charrette en bois, servait au transport des fûts de bière vers les brasseries », entendez le débits de boisson (don d'un « bar ») et les fêtes (don d'un « Bal à l'ancienne (8 x 20 m) couvert »).

Si nous ne prenons en compte à présent que les grandes masses, de janvier 2001 à décembre 2004, 1198 donateurs ont fait spontanément appel à l'écomusée, proposant 92 bâtiments ruraux (7,5%) , 405 objets agricoles –le groupe le plus important représentant 34% des propositions-, 389 objets domestiques, et 180 machines et ensembles d'outillages artisanaux et industriels (15%) dont 19 unités de production complètes. Rappelons que l'écomusée ne procédait à aucun appel à dons, ce qui rend remarquable le nombre de bâtiments ruraux voués à la démolition, et la sensibilité des donateurs aux témoignages de l'industrie et de l'artisanat mécanisé.

Figure 7: les bénévoles à l'œuvre dans l'un des greniers faisant office de réserve (2003)

Figure 8: lors de l'inventaire d'un lots de céramiques du bâtiment , Marie-Thérèse Kreider et Alice Schneider se voient rappeler de mauvais souvenirs : sur une tuile, les branches d'une croix gammée contiennent les lettres H H S S : « Heil Hitler », « SS », « Sieg heil »…

Collections d'écomusée : un dépôt de fouilles anthropologiques ?

Dès son origine en 1971, donc longtemps avant qu'il ne fût question de créer un musée, l'association avait inscrit une clause d'inaliénabilité des collections dans ses statuts, disposition auxquelles elle s'est strictement tenue tout au long de sa durée. Ce n'était pas une bonne chose, pour les uns et les autres. Pour l'Etat, cela revenait à constater une inflation du nombre d'objets et sauf à admettre une distorsion des critères, formuler des attentes de conservation et d'inventaire inadaptés à la majeure partie des objets que nous collections. Je n'entre pas dans le détail des situations aberrantes qui résultaient de ces dernières. Pour l'écomusée, c'était une charge morale, et il n'avait pas les moyens d'assurer la conservation de tous les objets, et du reste ils ne le méritaient pas tous. Nous étions néanmoins liés par cette clause d'inaliénabilité et par un inventaire, sans lesquels nous aurions peut-être pu, de temps à autres et avec précaution, procéder à des tris voire des recyclages pourquoi pas marchands, même si nous n'y avons jamais même songé. Mais à voir aujourd'hui combien se fait malléable aujourd'hui la notion d'inaliénabilité au sein de l'institution muséale étatique la plus emblématique –je fais allusion au Louvre d'Abu Dhabi- , je songe que dans l'intérêt même de notre musée nous eussions pu être moins royalistes que le roi.

Nos tentatives d'ouvrir une discussion sur des nouveaux modes de qualification et de protection de fonds de musées comme le nôtre n'ont guère trouvé d'écho. Ce ne fut que fugitivement, avec Marie-Claude Groshens –alors conseiller du ministre de la culture (1995)- que nous avons esquissé la notion de « dépôt de fouilles anthropologiques : « Depuis ses débuts, mais c'est encore davantage le cas depuis qu'y existent des possibilités d'entreposage, l'Ecomusée procède au sauvetage d'objets selon des concepts plus anthropologiques et archéologiques que de collection systématique. Ce n'est pas l'objet d'exception qui est recherché, ce n'est pas non plus l'objet caractéristique d'une série, en fonction d'une typologie: une telle typologie revenant à recopier les dictionnaires des techniques des XIXe et XXe siècles...

On considère toute proposition de sauvetage comme un chantier de fouilles d'urgence, dont l'objectif est de réunir le plus possible d'objets et d'informations dans un même ensemble clos. La nuance par rapport à la démarche archéologique stricto sensu est que la société qui a vécu dans ces ensembles est encore au moins partiellement vivante, aussi la consignation d'un patrimoine mémoriel, gestuel et social fait-elle partie du chantier.

Le fonds d'objets existant ne débouche donc pas nécessairement immédiatement sur un projet muséal, d'étude, de restauration et de présentation d'une collection. Dans une première étape, ce sont bien les résultats de "fouilles" qui nous intéressent, produits au hasard des opportunités et destructions et toutefois déjà assez nombreux pour être représentatifs de ce qui est devenu obsolète dans les années 1980, correspondant outre aux premières générations de la révolution industrielle, à la "deuxième révolution industrielle" de la période 1880-1930. En deuxième étape, on peut mettre en relation des machines figurant dans ce fonds avec d'autres, collectées selon des critères plus typologiques, sur un territoire plus vaste, avec le concours d'autres institutions: c'est la phase de constitution d'une collection selon des critères plus familiers à la muséologie.

C'est une démarche qui n'est pas éloignée de celle qui a présidé à la création de l'Ecomusée, qui de même rend compte des éléments du patrimoine rural qui sont "sortis de la vie" dans les années 1970. »

Le problème du fonds de l'écomusée est inhérent au choix réfléchi de tout accepter, chaque don étant un regard de l'alsacien sur lui-même, une mémoire des transformations qui l'ont affecté dans l'espace social ou familial. Cette ligne d'action a été fructueuse puisque, grâce à notre longévité, c'est un tableau de l'Alsace par elle-même qui s'est brossé par touches successives. Cela impliquait de répondre à la plupart des offres, de se rendre sur place et de tout prendre : les donateurs avaient sélectionné tel ou tel objet pour le musée, et s'apprêtaient à jeter des objets non moins intéressants mais qu'ils ne pensaient pas dignes d'entrer à l'écomusée. Dans les faits, l'essentiel des 8000 cotes d'inventaire a été constitué dans la décennie 1985-95, où il y avait l'heureuse conjonction de la pression des donateurs, et de l'initiative du Président Henri Goetschy de mettre à notre disposition des capacités d'entreposage. Si l'on admet pour ces années un rythme de croisière de 500 à 600 offres de don par an, on peut conclure que rien n'a été refusé et c'est compréhensible car le musée débutait son activité avec très peu d'objets. La croissance des offres était proportionnelle, par l'effet du voisinage et du bouche à oreilles, à la capacité du musée d'y répondre : on a vu que des années plus tard, alors que le musée n'était plus actif sur ce terrain, les offres spontanées dépassaient encore les 300 à 350 par an. N'eût été la pesanteur administrative des règles d'inaliénabilité –et nous étions sinon aidés, du moins surveillés de très près), nous aurions certainement recherché des moyens de mettre ces objets dans un circuit plus productif, nous débarrassant de la charge excessive des poids morts pour mieux nous consacrer à la valorisation pour le visiteur des objets les plus intéressants. Nous avions du reste collecté une majorité d'objets qui ne faisaient sens que par rapport à une telle valorisation immédiate, leur valeur intrinsèque de témoignages à transmettre au futur étant très variable. Le frein n'était pas seulement administratif, mais aussi et surtout moral, les objets ayant été donnés. Nous avons manqué de vigilance en nous chargeant d'un devoir moral de transmission au futur alors que tous les donateurs n'en demandaient peut-être pas tant.

Au-delà des théories que le donateur ne connaît pas, il se pose le problème de l'intention majeure du visiteur. Il entretient le plus souvent à l'objet un rapport affectif, cette objet lui rappelant des parents, ou sa propre vie, et il ne veut ni ne peut le jeter, ne voulant ni tuer le support du souvenir de ses parents ni se renier à travers la destruction des objets qui ont compté dans sa formation d'adulte. Soit. Cette attitude fait entrer ces objets dans la catégorie des objets de piété domestique, dont les prêtres refusaient la destruction : il fallait les ranger quelque part s'ils devenaient encombrants, les donner, le cas échéant les transformer selon un rituel bien précis en les brûlant –de préférence au cimetière dans le feu du samedi saint- et en en mélangeant les cendres au jardin potager. Il me semble que la « religiosité » attachée aux objets de famille conduit à un rituel similaire. Sans doute s'est-on trompé en estimant que les donateurs faisaient confiance à l'écomusée comme à un garde-sémiophores, à l'instar d'un garde-meubles, figeant les objets dans leur matérialité. Les donateurs transmettaient au musée la mission qu'ils ne pouvaient pas assumer eux-mêmes : débarrasser l'environnement des vivants d'une trop grande présence des morts, à charge pour le musée d'en assurer le souvenir sous une forme qui n'est pas nécessairement matérielle. C'est ainsi que fort peu de dons, voire pas du tout, étaient assortis d'une condition de mise en exposition ; ils étaient du reste refusés. Et une minorité de donateurs s'enquéraient, au fil des ans puis des décennies, du destin de leurs objets : leur souvenir était associé à l'écomusée et cela suffisait. Les comptes étaient équilibrés : si d'une part l'écomusée les avait déchargés d'une tâche à laquelle ils ne pouvaient faire face, de l'autre ils avaient le sentiment d'avoir « donné » à l'écomusée quelque chose qui avait aussi une valeur marchande. On est, ce n'est pas surprenant, dans une logique de don et de contre-don.

En marge de cet échange entre les donateurs et les musée, en ce qu'il concerne des objets témoins de la vie des premiers, d'autres catégories de dons se placent sans doute sur un autre plan. Beaucoup d'objets étaient offerts par des donateurs qui étaient incapables d'en désigner le nom et la fonction : résidus désincarnés de greniers, héritages de parents lointains, débarrassage d'une maison ou d'un logement nouvellement acquis. le don est ici d'un autre ordre, celui de la sympathie pour l'écomusée.

L'offrande aux ancêtres

Esquissant ce tableau des dons, je l'avais installé dans la scène de cette fin d'après-midi dans la maison de Gommersdorf à l'écomusée, où cette donatrice incognito venait songer à ses aïeux devant leurs portraits souriants et anonymes. Si cette scène m'a marqué peut-être plus que d'autres, c'est aussi par la maison où elle se déroulait. Plus haut, j'ai dit comment Gommersdorf, ce creuset de l'écomusée, a accueilli une équipe porteuse d'un projet, pour le village, et à partir du village, auquel ce dernier était étranger. Je n'oubliai pas le village, mais n'y revins que rarement. A chaque de ces visites, qui me permettaient de revoir ceux et celles qu m'avaient accompagnés dans les premiers pas de cette aventure, je constatais combien les paysages s'étaient inversés et combien le sauvage que Gommersdorf avait éliminé du village – limites de rues et de cours approximatives, envahissement végétal, ruines- s'était replié dans son double, l'écomusée. Je constatais aussi combien l'écomusée tenait à cœur à ceux de Gommersdorf, et je me demandais pourquoi ce si bref parcours commun avait laissé une telle empreinte, chez eux, chez moi. Je m'aperçus alors que le fil n'avait jamais été rompu et que pendant trois décennies, nous pratiquions des échanges, aucun don ne restant sans entraîner un contre-don. La première relation fut celle de l'accueil si ouvert du village, dont plusieurs habitants acceptèrent de nous confier à titre gracieux des maisons en ruines dont ils n'espéraient guère tirer de profit, tant notre projet était encore incertain et nos travaux maladroits. Néanmoins, les gens du village apprécièrent non pas tant les résultats, au début très approximatifs, mais l'énergie, le travail et disons-le, le courage. L'échange se fit alors facilement, non sur le terrain des idées, mais sur celui de l'empathie. Notre ardeur au travail était une façon de les remercier de nous avoir accueilli, et eux-mêmes ont été sensibles à ce que ces efforts soient dédiés à leurs ancêtres. Faut-il aller jusqu'à dire que notre intégration au village est passée par une offrande à ses morts ? On peut s'y essayer. Après notre départ, le village commença petit à petit à être rénové, et entra dans une banalisation de sa forme comme si avec nous, étaient aussi partis ces encombrants souvenirs qui l'avaient jusqu'alors empêché d'installer une vie nouvelle dans les formes anciennes. On pouvait presque croire que nos restaurations, trop approximatives, avaient poussé le mouvement en direction de pratiques plus radicales. Les choses n'étaient pas si simples : en 1986, alors que nous étions à présent loin du village, c'est à nous qu'il fit appel pour restaurer la chapelle, reconnaissant ainsi non seulement une compétence technique mais aussi notre capacité à intervenir cette fois-ci ouvertement dans le champ du sacré. Nos nous y employâmes du mieux que nous pouvions, et dans la foulée un propriétaire nous proposa la plus belle maison du village, inhabitée depuis 60 ans, et qu'il n'avait pas la possibilité de restaurer. Ce don n'était pas fortuit, le propriétaire avait eu bien des offres alléchantes pour la carcasse de la maison. « On n'achète pas tout avec l'argent » nous dit-il. La maison fut aussitôt reconstruite à l'écomusée dont elle devint l'un des fleurons, honorant à nouveau le village. Des anciens de Gommersdorf, dont le propriétaire de cette maison et l'ancien maire, vinrent alors bénévolement et très régulièrement à l'écomusée pour l'aider à monter son programme d'agriculture.

Mais l'histoire des dons et contre dons ne s'arrête pas là, et pour l'instant le village a le dernier mot. En 1991, nous étions l'objet d'une campagne de discrédit de la part d'un élu qui avait organisé notre étranglement financier. Il fallu licencier et la presse en fit un dimanche des gros titres. Le premier visiteur ce jour là fut l'ancien maire de Gommersdorf, celui qui nous avait accueilli. Sans un mot sur la situation –que pouvait-on dire ?- il me pria de passer au plus vite chez lui. Lorsque je pus le faire, il me remit le portrait de son aïeul et son écharpe de maire du Second Empire pour l'écomusée. Nous les installâmes dans une pièce devenue de cet fait le bureau du maire. Quelques années plus tard, après son décès, la commune nous offrit…la mairie elle-même. C'était un beau meuble à deux corps, le bas contenant registres d'état civil et délibérations du conseil municipal, le haut le cadastre. Ce village si petit n'avait pas de bâtiment de mairie : le meuble en tenait lieu et allait d'une maison à l'autre, au gré des élections ou désignations. La boucle était ainsi bouclée et si d'une certaine manière nous avions déchargé le village de ses esprits, ceux-ci étaient représentés et à présent enfin historicisés par ce meuble où fut consigné ce qui compta pour les familles et la communauté pendant deux siècles.

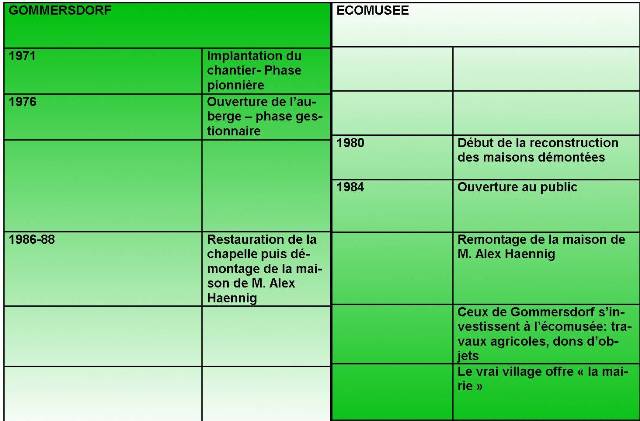

Figure 9: la réciprocité des échanges entre le village de Gommersdorf et l'écomusée d'Alsace.

Le musée n'était pas très prolixe sur ces histoires de dons, bien qu'ayant tenté à plusieurs reprises et sous différentes formes d'en communiquer les fondements aux visiteurs. Mais cela ne les intéressait pas beaucoup : l'objet les interpellait placé dans une scénographie, ou rétabli dans une valeur d'usage, en quelque sorte dans un présent excluant ceux qui l'avaient donné –et même ceux qui les avaient collectés, restaurés, mis en place. Ce qui à tout prendre est plutôt en faveur du musée.

Il n'y avait pas que les objets en trois dimensions. Il y avait aussi les documents écrits et figurée : albums de famille, comptabilité d'un marchand de vin ou d'un tisserand, lettres et papiers de famille…, et les paroles. Il y en eût qui parlèrent, de ces facteurs parisiens qui avaient appris le métier de charron en Aveyron dans leur enfance… On a vu que cette richesse était restituée au visiteur notamment au moyen d'ateliers participatifs, de démonstrations au propos structuré, de micro-spectacles. Mais que d'énergie pour retrouver la vérité et la fraîcheur d'une parole ! N'y avait-il pas, parallèlement à ces médiations à la technique bien éprouvée, d'autres voies plus directes et encore plus interactives, permettant une simultanéité de la collecte d'informations et de leur restitution ? Nous eûmes l'occasion d'y réfléchir, mais malheureusement pas de les expérimenter, lorsqu'un enchaînement de circonstances nous amené à « hériter » d'un moulin vide de sa machinerie. Situé au centre du musée, il aurait pu accueillir le « moulin à images », expérimentation de muséification immédiate tirant parti des techniques de l'information et de la communication. Voici ce que nous en disions en 1999 : « de même que le blé est la matière première produite par une activité humaine, transformée par la mécanique de la meunerie en un produit raffiné, de même les informations du musée et celles apportées continûment par son public peuvent être versées à un processus de transformation (…) D'autres représentations, qui sont celles des interrelations entre perception immédiate et imagination pourraient être figurées. Elles posent des questions déontologie, de prise de risques, autour du vrai et du faux, du physique et du virtuel, de la limite entre la fiction structurante de l'identité et la fiction de manipulation. Mais cette question n'est pas propre aux nouvelles techniques de communications : c'est la fascination qu'elles exercent qui les font remonter à la surface. Le dispositif de collecte et de restitution d'informations est architecturé en six séquences, selon les fonctions et mouvements des machines disparues : la production de l'énergie, la transmission de l'énergie, l'apport de matière première, le broyage, le tri ,le conditionnement.

Nous avons donc des images qui défilent, des images qui tournent, des images qui tombent et se recomposent transformées (…) scénario optimiste, car une énergie durable – la créativité représentée par l'eau du moulin- se démultiplie pur faire passer la matière d'un état à l'autre, en l'occurrence passer d'un patrimoine matériel et mémoriel perçu comme statique, à une prospective s'appuyant sur des thèmes concrets (l'environnement, l'architecture, la cohésion sociale…) ».

Si nous avions pu nous engager dans la réalisation de cette idée, le résultat en aurait été certainement très différent du premier jet. Celui-ci n'est signalé ici, retenu parmi -nous n'exagérons pas- des milliers d'idées, avant-projets, esquisses, qu'en raison de l'interrogation qu'il révèle, en un moment où la mode du multimédia déferlait sur les musées. Ou plus précisément, était le dernier cri pour les financeurs publics des musées, assurés de détenir là la réponse au « problème » des musées, dont on peut parfois se demander si certains ne les ont jamais visités. Il semblait que l'on était en train de glisser des multimédia, appuis didactiques à l'interprétation des collections, aux multimédia spectacle, rompant l'ennui présumé du public. Nous ressentions de besoin de réfléchir aux apports des multimédia, et d'en définir expérimentalement les limites, entre gadgétisation et approfondissement de la démarche culturelle. D'autres bien sûr y ont certainement travaillé, mais sur le terrain de l'écomusée se présentait une éventualité intéressante de retournement du sens de ces techniques du son et de l'image. Etant, selon notre intention, constituée principalement par les visiteurs, la production multimédia devenait elle-même objet de musée, d'une « authenticité » non moins relative que celle des objets « réels » du musée dont nous avons suffisamment décrit la combinatoire nécessairement fictionnelle pour y revenir ; précaution sur l' « authentique » qui atteste que nous ne disputions pas aux musées d'art leurs prérogatives sur l'authenticité absolue des œuvres qu'ils étudient, conservent et présentent.

La question de l'efficacité du dispositif multimédia envisagé dans le « moulin à paroles » était également à poser eu égard à la proportion des visiteurs qui en auraient obtenu réellement un bénéfice. A l'écomusée d'Alsace, la concurrence des poules et du coq sur leur tas de fumier, bien sonores et odorants, n'est pas facile à contrer. Les visiteurs, allez savoir pourquoi, semblent préférer cette « fiction organique » à une vérité désincarnée.

Plusieurs années plus tard, nous avons fait massivement recours aux techniques du spectacle multimédia dans le projet « Clair de mine » et cela nous a apporté beaucoup d'informations sur les équilibres à respecter : ils reposent toujours sur une estimation de jusqu'où l'invisible peut être représenté avec profit pour le visiteur, et à quel point cette représentation devient contreproductive car tuant l'imaginaire en tant que processus intuitif de connaissance.

Partie de chasse aux sémiophores chez et avec les compagnons d'Emmaüs

En prévision d'une intervention auprès des étudiants en master de muséologie à l'Université de Haute Alsace, je m'étais rapproché de la communauté d'Emmaüs de Cernay, où j'ai rencontré, de la part de la présidente, du directeur, des compagnons et des bénévoles, un accueil très chaleureux à l'idée d'accueillir des étudiants. Ce projet, contraintes de programme oblige, n'a pu se réaliser tout de suite comme je l'aurais souhaité, au printemps 2008.

Figure 10 : entre le lieu de vie de la communauté et les ateliers d'Emmaüs Cernay, la maison, les objets , le groupe…Marcel Mauss : « les choses ne sont pas les êtres inertes que le droit de Justinien et nos droits entendent. D'abord elles font partie de la famille : la familia romaine comprend les res et non pas seulement les personnes. On en a la définition encore au Digeste, et il est très remarquable que, plus on remonte dans l'antiquité, plus le sens du mot familia dénote les res qui en font partie, jusqu'à désigner les vivres et les moyens de vivre de la famille »

L'enjeu était de confronter des étudiant(e)s, formés à gérer des collections raisonnées, au fouillis d'objets qui n'ont en commun que d'avoir été donnés, collectés, triés, puis d'être vendus au service d'une cause humanitaire lisible, aux résultats vérifiables à l'échelle locale. Un lieu et une démarche singuliers, parmi les quelques sas ou purgatoires dans lesquels les objets expulsés de la sphère utilitaire attendent leur deuxième vie. Le meurtre pur et simple, l'anéantissement de l'objet est semble-t-il proscrit depuis la fermeture des derniers dépôts d'ordures en plein air ouverts à tous, jeteurs et récupérateurs.

Les déchetteries, passage obligé de beaucoup d'objets, ne peuvent être réduites à un service bien commode. Elles en appellent à des notions de comportement civique et à la restitution à la nature de ce qui lui appartient, après des traitements appropriés. Elles sont la bonne conscience du consommateur saturé, qui lui susurre qu'il peut continuer à acheter puisqu'il ne jette pas et ne souille pas vraiment.

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les marchés aux puces, qui ne sont pas seulement l'écoulement des biens d'occasion sans intermédiaire entre deux particuliers, un vendeur et un acheteur. Cette relation binaire serait insupportable par son intimité un peu dégoûtante si elle n'était pas socialisée, placée sous le contrôle et la norme du groupe, et ennoblie par la convocation de valeurs telles que l'animation villageoise, le projet d'intérêt général vers lequel sont dirigés les excédents monétaires etc.

Plus haut, j'ai évoqué ma pratique à l'écomusée d'Alsace, dont les collections ont été constituées de manière quasiment exclusive par des dons spontanés. Offre et acceptation du don se font sur une appréciation partagée de la valeur « sémiophorique » de l'objet, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas amplement matière à réfléchir et à discuter sur les raisons d'agir des uns et des autres. Mais dans le cas de l'écomusée, il y avait une proposition initiale : les objets donnés participent à une auto-représentation d'une société, à travers les mutations récentes auxquelles elle a été confrontée. Théoriquement, la deuxième vie de l'objet était « traçable » : aux donateurs l'on adressait un reçu, avec la cote d'inventaire affectée à l'objet ; ils avaient l'assurance que l'objet resterait, par l'inaliénabilité conférée par son immatriculation dans une collection de musée dit « contrôlé », sa contribution personnelle et durable à une propriété collective. En demandaient-ils toujours autant ? Il est assez net que l'enchaînement « donner-accepter-rendre » posé par Marcel Mauss était clos avec la remise au donateur de quelques billets d'entrée au musée.

Le don à Emmaüs relève apparemment d'une autre logique. A première vue, le donateur, mu par la répugnance à jeter un objet devenu inutile -pour des raisons sur lesquelles on reviendra et dont la dimension symbolique est essentielle- , veut le réinjecter dans un circuit économique sans en retirer lui-même un profit. En quelque sorte, la démarche est contraire a celle de l'écomusée, où le caractère de médiation avec l'invisible conféré à l'objet est inhérent à sa sacralisation, via sa muséification. Le don à Emmaüs annule, lui, le lien entre l'objet et la part d'invisible qu'il recèle pour le donateur – lorsqu'il s'agit par exemple des affaires personnelles, voire intimes d'un proche disparu- . Il remet cet objet dans un circuit utilitaire –« cela peut rendre service à quelqu'un »- et rompt définitivement avec lui, se libérant du culte du mort à travers la conversion, par d'autres, de l'objet matériel en contribution monétaire à une œuvre fraternelle. A travers cela, la vie du défunt –ou des moments importants de sa propre vie familiale, cadeaux de mariage inutilisables, jouets de ces enfants devenus grands- se prolonge dans la possibilité d'une existence meilleure pour les déshérités et accidentés de la vie.

Comme chacun sait, le mouvement Emmaüs est né à l'initiative emblématique de l'Abbé Pierre, sous l'égide de l' « Insurrection de la bonté » en 1953-1954. Tout le monde en connaît la partie émergente, des salles dans lesquelles on a plaisir à « chiner » et où l'on peut acquérir à prix très raisonnable toutes sortes d'objets, qui auront été préalablement collectés, nettoyés voire réparés par des blessés de la vie, accueillis et rétablis en dignité dans ces communautés laborieuses.

Figure 11:le bureau dans la salle de vente d'Emmaüs Cernay, un jour de fermeture au public, sous le regard de l'Abbé Pierre.